【医療コラム】超音波検査(エコー検査)について

皆さん、超音波検査(エコー検査とも言います)を受けたことありますか?今回は超音波検査の原理や特徴などについて、臨床検査技師が解説します。

皆さん、超音波検査(エコー検査とも言います)を受けたことありますか?今回は超音波検査の原理や特徴などについて、臨床検査技師が解説します。

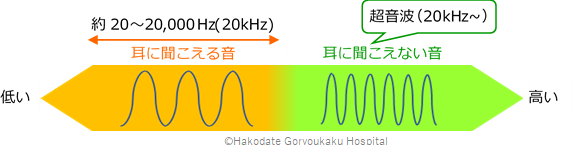

人間が耳で聴くことができる音(可聴音)の周波数は、おおよそ20Hz~20,000 Hz(20 kHz)といわれています。これより周波数が高く、人間の耳には聞こえない音を超音波と呼びます。

Hz(ヘルツ)とは周波数の単位で、1秒間に波が振動する回数をいいます。20Hzは波が1秒間に20回振動するということです。振動する回数が少ないほどHz(周波数)は小さく、音は低く聞こえ、振動する回数が多いほどHzは大きく、音は高く聞こえます。

この超音波の特徴を活かし、産業分野では超音波洗浄機や魚群探知機など、医療分野では超音波検査で利用されています。また、動物ではイルカやコウモリが、障害物やエサを探知するために超音波を利用していることが知られています。

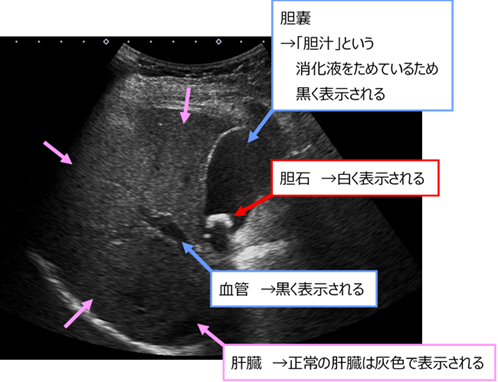

体に超音波を当てて臓器や組織から跳ね返ってくる超音波(反射波)を電気信号に変換し、画像として表示しています。

超音波が反射されずにその場所を通過すると、戻って来る超音波の電気信号は少ないので黒く表示され(血管など水分の多い場所)、逆に反射が強い場所は、超音波の電気信号が多く白く表示されます(骨や結石など)。

肝臓などの臓器は一部の超音波は通過し、一部は反射されるため画面上では灰色で表示されるわけです。

先述のような、超音波の性質を利用し、臓器や組織の大きさ・形、内部の状態、がんなどの病気の有無、心臓のリアルタイムな動きなどを観察することができます。

超音波検査の特徴

超音波検査には以下のような特徴があります。

| 長所 | 短所 |

|---|---|

| ・患者への負担が少ない | ・骨や消化管ガス、皮下脂肪により観察しにくくなる |

| ・放射線被ばくがない | ・技師の技量に左右される |

| ・検査室だけではなく診察室や病室などでも検査可能 | |

| ・リアルタイムでの観察が可能 |

他の画像検査(レントゲン検査、CT検査、MRI検査…)などと比較して、超音波検査は妊婦や乳幼児、高齢者でも安心して受けることができる検査といえます。

当院では、心臓、腹部、血管、乳房や甲状腺など、さまざま領域の病気を見つけるために超音波検査を実施しています。繰り返し検査可能なことから、病気の治療効果判定や経過観察にも有用です。また、人間ドック・乳がん検診など健康診断やがん検診にも利用されます。

また超音波検査の一定水準の知識と技術を証明するものとして日本超音波医学会が認定する「超音波検査士」という資格を、当院の臨床検査技師が現在10名取得しています。日々、超音波検査の知識および技術の向上に努めていきたいと思います。

・公益社団法人 日本超音波医学会(https://www.jsum.or.jp/citizen/about/oshiete_tyouonpa-2/)

執筆者:函館五稜郭病院 臨床検査技師

掲載日:2025年7月30日